Cololabis saira (Brevoort, 1856)

Сайра (Rus),

Pacific saury

(Eng)

Синонимы:

Scomberesox saira Brevoort, 1856

Scombresox brevirostris Peters, 1866

Рыбы открытого океана. Н.В.Парин 1998 г.

Область распространения макрелещуки (Scomberesox saurus) включает северную часть Атлантического океана и Средиземное море, причем в годы потепления Арктики отдельные экземпляры ловились даже в Баренцевом море у Новой Земли. Макрелещука обитает также в южном полушарии, где она встречается во всех океанах в широком поясе между 15—30° и 40—50° ю. ш. Сайра (Cololabis saira) населяет воды северной части Тихого океана (между 20 и 55° с. ш.) и Японского моря. Максимальная длина макрелещуки не превышает 45—50 см, сайры — 36—40 см.

Макрелещуковые держатся в верхних слоях океана, обычно у самой поверхности воды, и, будучи возбужденными или напуганными, часто совершают прыжки над водой. Они редко выходят за пределы верхнего 10-метрового слоя, хотя сайра в период зимовки погружается на глубину около 50 м. Макрелещука и сайра — стайные рыбы, образующие в определенные периоды жизни значительные скопления. Они размножаются в открытом океане. При этом сайра откладывает икру, снабженную пучком клейких нитевидных придатков, на твердый плавучий субстрат — обычно на саргассовые водоросли, но, вообще говоря, на любые предметы, находящиеся в воде, в том числе на рыболовные сети и яруса для лова тунцов. Макрелещука, напротив, имеет пелагические икринки, развивающиеся в планктоне. Оба вида размножаются в наиболее прогретых частях своих ареалов, расположенных в субтропической зоне. Холодноводная часть области распространения используется только для летнего нагула.

Для макрелещуковых рыб очень характерны сезонные миграции, в ходе которых они перемещаются на значительные расстояния. Например, в северо-западной части Тихого океана в водах теплого течения Куросио сайра проводит зиму. Здесь при температуре 14—25° происходит ее нерест, во время которого рыба держится разреженными стайками. С наступлением весны начинается перемещение отнерестившихся особей к северу, и в начале лета (июнь—июль) сайра входит в воду холодного течения Оясио для нагула. В теплое время она появляется у Курильских островов и даже у берегов Восточной Камчатки, а иногда и в Беринговом море, где может достигать Олюторского залива. В северных водах сайра откармливается в течение всего теплого времени года при температуре от 6 до 18°С. С началом охлаждения вод и окончанием нагула стайки сайры вновь смещаются к югу. В этот период (сентябрь—ноябрь) образуются значительные скопления этой рыбы в районе стыка Оясио и Куросио, а к началу зимы вся сайра оказывается в теплых водах у южных берегов Японии.

Вполне естественно, что голоэпипелагические рыбы, живущие в полном отрыве от твердого субстрата, имеют пелагические икринки, проходящие развитие в толще воды, но, как уже говорилось, из этого правила есть исключения. Некоторые сарганообразные рыбы, а именно сайры и «четырехкрылые» летучки из родов Cheilopogon и Hirundichthys, подобно многим неритическим представителям своего отряда, откладывают клейкую икру на твердый субстрат, плавающий у поверхности.

Для эпипелагических рыб очень характерен быстрый рост и, как его следствие, раннее наступление половой зрелости. Аквариальные наблюдения показали, например, что малек сайры длиной 6 см через полгода достиг 20 см, а малек Psenes maculatus (семейство Nomeidae) длиной 7,5 см за три месяца вырос до 28 см (при массе 775 г). Сейчас известно, что самые мелкие из рыб поверхностного слоя — летучки рода Ехоcoetus и сайра — достигают половозрелости уже к концу первого года жизни, а предельная продолжительность их существования не превышает 1,5—2 лет. Быстрым ростом в течение морского периода жизни отличаются лососи.

Правда, при современной изученности распространения нектонных рыб невозможно выделить структурные части ареалов для большинства эпипелагических видов. Достаточно детальные представления имеются лишь о распространении относительно немногих рыб. Ареал северотихоокеанской сайры, например, состоит из репродуктивной части, занимающей южные районы области распространения (на периферии Северного субтропического круговорота), нагульной части, приходящейся на субарктические воды, и области выселения мальков в заливе Аляска. При этом основные структурные части ареалов некоторых широко распространенных нектонных рыб эпипелагиали могут располагаться в значительно различающихся условиях среды.

Значительные перемещения многих нектонных рыб в пределах своих ареалов, связанные с периодическими нерестовыми, нагульными и зимовальными миграциями, приводят к существенным изменениям границ распространения отдельных видов в разные сезоны. Особенно сильно меняется распространение в океане у тех рыб, которые обитают в водах, подверженных заметным сезонным изменениям температуры, — у сайры, лососей, некоторых тунцов и акул и т. п.

Атлас-определитель рыб: Книга для учащихся. Н.А.Мягков 1994 г.

Сайра — Cololabis saira (Brevoort, 1856)

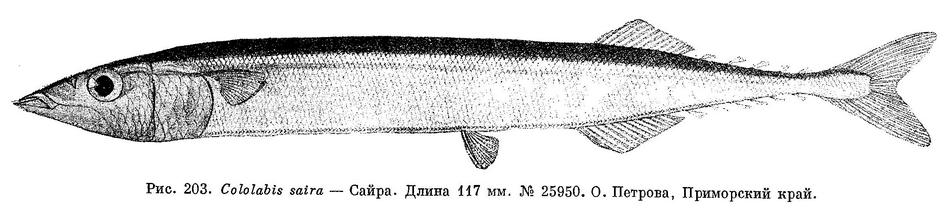

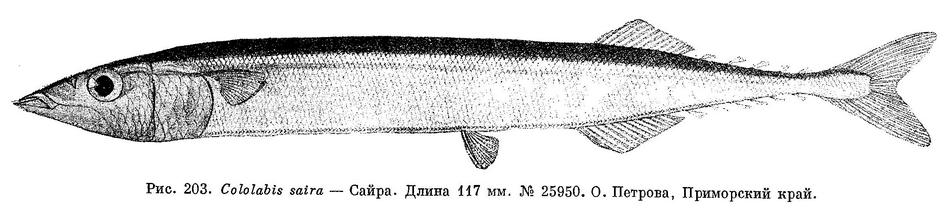

Тело удлиненное с явно уплощенной спиной. Длина челюстей не превышает длины головы. Спинной и анальный плавники сильно сдвинуты назад. Снизу и сверху по хвостовому стеблю (за ними) лежат 5—11 дополнительных плавничков. D 10—12. А 12—14. Окраска характерна для представителей отряда. Длина тела до 40 см. Стайная морская рыба, в наших водах обычна у берегов Сахалина и Приморья.

Жизнь животных. Том 4. Рыбы Под редакцией профессора Т.С.Расса 1971 г.

В состав

семейства входят всего 2 рода с 4 видами. Два

из них — скумбрещука (Scomberesox saurus) и сайра (Cololabis saira) —

встречаются и у наших берегов.

Сайра населяет

воды северной части Тихого океана между

20 и 55° с. ш. и Японского моря.

Скумбрещуковые держатся в самых

верхних слоях океана, обычно у самой

поверхности воды, и, будучи

возбужденными, нередко совершают прыжки над

водой. Они редко выходят за пределы

поверхностного десятиметрового слоя,

хотя сайра в период зимовки погружается

на глубину около 50 м.

Скумбрещука и сайра — стайные рыбы,

которые в определенные периоды жизни

могут образовывать значительные

скопления. Как и другие сарганообразные

рыбы, скумбрещуковые обладают

положительной реакцией на свет. Поведение

сайры в зоне искусственного освещения

изучено особенно хорошо. Если в зоне света

находится небольшое количество рыб,

они беспорядочно плавают близ

источника света, пересекая освещенное

пространство по прямой, выбрасываясь

изредка из воды и не удаляясь на сколько-нибудь значительное расстояние. При

массовом подходе сайра образует

плотный косяк, описывающий круги вокруг

источника света. Оптимальная для

привлечения сайры освещенность составляет

600—700 люксов.

Все скумбрещуковые размножаются

в открытом океане. При этом сайра

откладывает икру, снабженную пучком клейких

нитевидных придатков, на твердый

плавучий субстрат — обычно на саргассовые

водоросли, но, вообще говоря, на любые

предметы, находящиеся в воде, в том числе

на рыболовные сети и яруса для лова

тунцов. Оба вида размножаются в

наиболее прогретых частях своих ареалов,

прилегающих к тропической зоне. Холодноводная часть области распространения

используется только для летнего нагула.

Максимальная длина скумбрещуки не

превышает 45 см, а сайры — 36 см.

Для скумбрещуковых рыб очень

характерны сезонные миграции, в ходе которых

они перемещаются на значительные

расстояния. В северо-западной части Тихого

океана, например, сайра проводит зиму

в водах теплого течения Куро-Сиво, где

при температуре 14—25°С происходит ее

нерест, во время которого рыбы держатся

разреженными стайками. С наступлением

весны начинается перемещение

отнерестившихся рыб к северу, и в начале лета

(июнь — июль) сайра входит в воду

холодного течения Ойя-Сиво для нагула.

В это время сайра появляется у

Курильских островов и даже у берегов Восточной

Камчатки. Она заходит иногда и в

Берингово море, где может достигать Олюторского залива. В северных водах сайра

откармливается в течение всего теплого

времени года при температуре от 6 до

18° С. С началом охлаждения вод и

окончанием нагула стайки сайры вновь

смещаются к югу. В этот период (сентябрь —

ноябрь) образуются значительные

скопления этой рыбы в районе стыка Ойя-Сиво

и Куро-Сиво, а к началу зимы вся сайра

оказывается уже в теплых водах у южных

берегов Японии.

Осенние скопления сайры,

локализующиеся восточнее и юго-восточнее южных

островов Курильской гряды и Хоккайдо,

служат объектом промысла для советских

и японских рыбаков. Промысел

производится с небольших судов, имеющих

специальное световое оборудование. С одного

из бортов рыболовного судна выставляют

несколько длинных горизонтальных

шестов, на каждом из которых помещается

под абажуром 5—8 синих электроламп

мощностью по 500 вт. С

противоположного борта укрепляют еще один шест

с менее яркими красными лампами.

Синие лампы, освещающие значительное

пространство, позволяют собрать у судна

сайру, находящуюся сравнительно далеко

от него, а красные используются для

создания плотной концентрации в одном

месте.

Производящее промысел сайры судно,

войдя ночью в район предполагаемых

скоплений сайры, движется малым ходом.

Для обнаружения косяков рыбы

используют прожектор, под лучом которого

сайра начинает выбрасываться из воды.

Заметив косяк, судно останавливают и

включают синие лампы. Когда рыба соберется

у борта, ее переводят путем переключения

осветителей к рабочему борту,

концентрируют под красными лампами и

облавливают с помощью сетного подхвата.

Рыбы Японского моря и сопредельных частей Охотского и Желтого морей. Часть 2. (Acipenseriformes — Polynemiformes). Г.У.Линдберг, М.И.Легеза 1965 г.

1. Cololabis saira (Brevoort, 1856) — Сайра (рис. 203).

Scombresox saira Brevoort, Exped. Japan 1856 : 281, pl. 7, fig. 4 (Япония).

Scomberesox brevirostris Peters, Monatsber. Akad.-Wiss., Berlin, 1866 : 521 (Калифорния). — Jordan, Evermann a. Clark, Check List..., 1930 : 198.

Cololabis saira, Jordan a. Starks, Proc. U. S. Nat. Mus., 26, 1903 : 537. — Chapman, Copeia, 1943 : 171 (остеология). — Matsubara, Fish Morphol. a. Hierar., 1955 : 383.

D 10—12, V—VI, A 12—14, VI—VII. Поперечных рядов чешуй 120. На нижней части первой жаберной дуги 27 тычинок.

Длина до 290 мм.

Биологические сведения по сайре приведены в ряде как русских: Альперович, 1940; Бирман, 1958в; Борисов, 1949, 1955; Дехник, 1950; Казанова, 1959; Кун, 1949; Линдберг, 19496; Минева и Пискунов, 1955; Мухачева, 1960; Новиков, 1956, 1958, 1960, 1961; Парин, 1960а; Перцева-Остроумова, 1955; Полутов, 1954; Пробатов, 1951; Расс, 1955б, 1959а; Румянцев, 1947б, 1947в; Слепцов, 1955; Фридлянд, 1949; Шмидт и Таранец, 1934, так и японских работ: Annual report..., 1957; Doi, 1958; Fukataki, 1959; Hatanaka, 1956a, 1956b; Hatanaka a. Sekino, 1956; Hatanaka, et all., 1953; Kurata et all., 1956; Matsudaira et all., 1956; Miura, 1953; Nakamura, 1937; Shimomura, 1957; Sugama, 1957; Yabe, 1951.

Распространение. В Японском море повсюду: зал. Петра Великого, зал. Ольга — от июня до октября (Солдатов и Линдберг, 1930 : 93), Широкая Падь на Сахалине — август (Шмидт и Таранец, 1934); восточные берега п-ова Корея (Mori, 1952 : 68); все западные берега Японии (Honma, 1952 : 143), Отару, Хакодатэ и Аомори (Jordan a. Starks. 1903b : 539), зал. Тояма (Katayama, 1940 : 7), р-он Санин (Mori, 1956 : 9). В Желтом море у южных и западных берегов п-ова Корея (Mori, 1952 : 68). В Тихом океане был известен от Нагасаки на север до Курильских островов и берегов Британской Колумбии, но, как установил Парин (1960а : 649, рис. 3), сайра является типичным обитателем пелагиали открытого океана и имеет сплошной ареал в северной части Тихого океана от Японии и южных Курильских островов до Калифорнии и Британской Колумбии.